LE MONT-SAINT-MICHEL

————————

Coup d’œil d’ensemble.

Le Cotentin se projette en travers de la Manche comme la première travée d’un pont gigantesque et inachevé. Avec son arsenal de Cherbourg, on dirait encore un bras puissamment armé, un geste de menace de la Normandie vers son ancienne conquête, l’Angleterre. Toujours est-il qu’à cette poussée audacieuse du continent, la mer semble répondre par une offensive contraire. À la racine même de la péninsule, elle a ouvert la brèche la plus profonde de nos rivages. Le flot de marée, se propageant des immensités de l’Atlantique, s’engage dans la Manche comme dans une nasse et s’y enfle à mesure qu’il s’y resserre. Par surcroît, il vient buter dans son élan contre la barrière du Cotentin : alors, il se replie irrité vers le Sud et, gonflé outre mesure contre l’obstacle, il fond avec des forces décuplées contre les vieux granits de l’Avranchin, il s’y enfonce comme un coin, séparant d’une large trouée deux provinces et deux tempéraments : la Normandie et la Bretagne.

D’après des données certaines, la mer a remporté ici une de ses plus brutales victoires : les îles Anglaises, les Chausey, les Minquiers ne sont que la poussière surnageante d’une terre engloutie. Y eut-il affaissement lent du sol et envahissement progressif de la mer ? L’an 709 vit-il au contraire un cataclysme brusque, un raz de marée foudroyant comme le veut la tradition ? Il serait difficile de préciser. Mais à coup sûr, une vaste sylve s’étendait encore avant le VIIIe siècle entre Cancale et Granville : on l’appelait la Forêt de Scissy, ou de Quokelunde. La mémoire des hommes a gardé les noms de maintes bourgades submergées dont l’existence ne peut être mise en doute, et les Normands parlent encore de la cité d’Hélion comme les Bretons parlent de la ville d’Is disparue sous les flots.

De ce heurt formidable des éléments est né un paysage unique au monde : « On peut admirer la baie du Mont-Saint-Michel, dit J.-J. Baude, on peut la maudire, mais non pas prétendre avoir rien vu de semblable. »

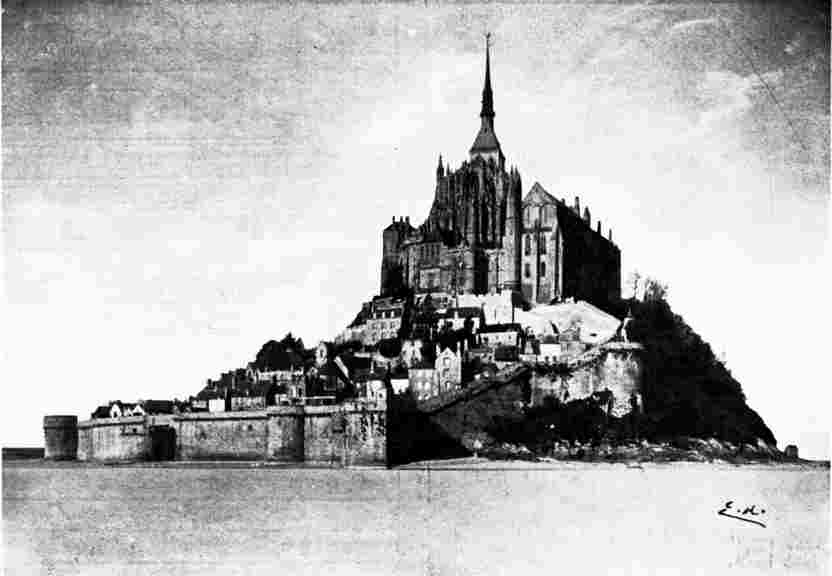

Le Mont-Saint-Michel. — Côté Nord-Est.

voir l’image en grand

Depuis douze cents ans, la sombre toison de Scissy dort sous le linceul blanc des sables, d’où l’on exhume encore des cadavres entiers de ses grands chênes. Le mystère de la futaie a fait place à la nudité d’un étrange désert amphibie dont la pâleur mate se revêt, deux fois le jour, d’un éclatant miroir, et s’anime, se colore, de toute la magie du ciel. Au milieu des campagnes feuillues de Dol, de Pontorson et d’Avranches, c’est une ample calvitie qui s’étale et s’arrondit en une grande tache de clarté. Au pied des collines verdoyantes qu’entr’ouvrent la Sée, la Sélune, le Couesnon, c’est une solitude inexorablement plane et rase qui se déroule à l’infini. Là, quand le jusant a fui, règnent seules les grèves blondes et les tangues livides ; elles déploient leur tapis moelleux et perfide dans tout le cirque immense que referment le Grouin de Cancale en Bretagne, le Roc de Granville en Normandie. Et ces deux fiers promontoires sont comme les piliers solides d’une porte de cinq lieues d’ouverture accédant du large à cette arène grandiose, à ce champ clos de 80 kilomètres de tour, dessiné par la nature pour le duel sans trêve de la terre et de l’eau.

Ce duel, il est digne de la scène : nulle part en France le jeu du flux et du reflux n’atteint une si grande amplitude ; nulle part on ne sent, de façon plus formidable, la « respiration de la planète ». La vague de marée s’y élève à 10, à 12 et jusqu’à 15 mètres au-dessus du niveau des basses mers. Dans le monde entier, on ne connaît que deux parages comparables : la Baie de Fundy en Nouvelle-Écosse et l’estuaire de la Severn en Angleterre. En six heures, le flot montant a inondé 300 kilomètres carrés ; six heures plus tard cette immensité est de nouveau à découvert : la mer a rendu sa conquête, mais c’est pour recommencer aussitôt l’assaut, qui semble ne reculer que pour prendre un nouvel élan… Et ainsi, deux fois en vingt-quatre heures, la mer a perdu et gagné l’éternelle bataille ! Imagine-t-on la puissance mécanique, la vitesse et la violence d’une pareille masse d’eau évoluant perpétuellement sur une pareille étendue ? Imagine-t-on l’infinie variété d’aspects — la mobilité de physionomie, dirais-je — de ce grand paysage fuyant et indécis où toute minute qui passe change le rapport des éléments, où la nappe liquide toujours mouvante apporte et remporte sans cesse l’illusion d’un second ciel en creux avec tous ses jeux de lumière ?

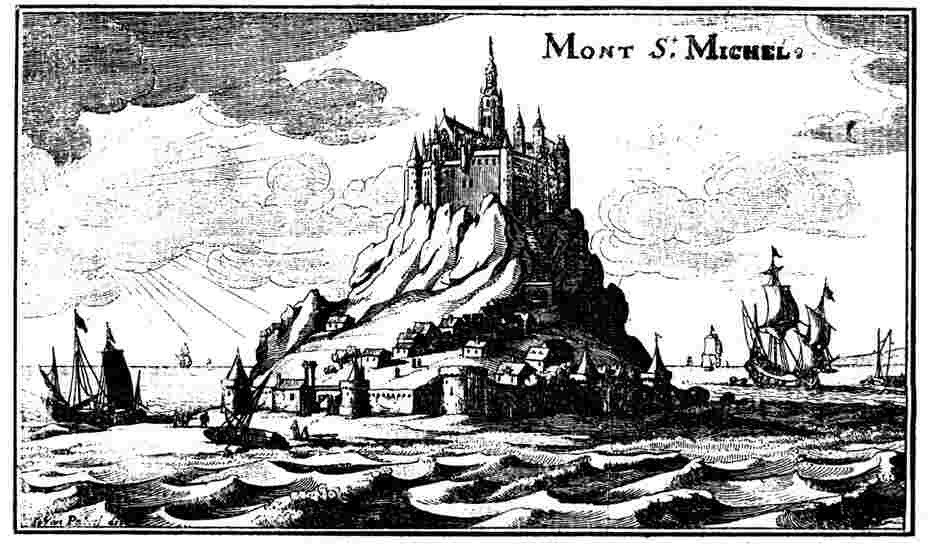

Le Mont-Saint-Michel en 1657, d’après G. Mérian.

voir l’image en grand

Quand on parle de la montée du flot en ces parages, on le compare invariablement à un cheval au galop : c’est classique. Mais, pour être vieux, le cliché n’en est pas moins faux. À moins qu’une tempête ne pousse une mer en furie, les vagues ne se précipitent pas dans la baie avec l’allure d’une charge de cavalerie. C’est quelque chose de beaucoup plus insidieux, de plus sournois, de plus redoutable en fin de compte. La marée s’avance traîtreusement sur les grèves, sans avoir l’air de rien ; elle pousse à l’avant-garde une eau langoureuse et innocente, une simple pellicule de vif argent qui glisse sur le sable, silencieusement.

Derrière arrive une ride rapide ; des petites vagues pressées qui courent l’une après l’autre se poussent et se chevauchent avec un joli bruit clair — comme une cascade de petits rires perlés… — Ce n’est guère qu’un murmure, un chuchotement, et pourtant il monte si ample de toute la baie qu’il emplit les oreilles comme une formidable rumeur. Mais comment se défier ? On ne voit pas de front d’attaque : la marée est partout et nulle part. La mince pelure liquide s’étire nonchalamment sur le sable, en langues, en tentacules enveloppants qui tout à coup se rejoignent, dessinent des îles, et en un moment l’île diminue, fond, disparaît. Les chenaux, les bas-fonds s’emplissent d’abord, puis chaque protubérance est ainsi assiégée par surprise, cernée dans un mouvement tournant. Ce déluge irrésistible se fait caressant et félin. On le regarde monter, et sa marche paraît insensible ; on est distrait un instant, et soudain on reste stupéfait de l’espace conquis… Que cette distraction surprenne le promeneur sur la grève et la retraite lui sera coupée.

Non moins étrange est le spectacle du jusant : toute la baie semble pompée par une aspiration lointaine, mystérieuse et toute-puissante ; elle se vide à vue d’œil comme un vase qui fuit, avec un grand bruissement où l’on entend mille petits frôlements humides, mille choses invisibles qui s’égouttent. Tiré par le grand machiniste lunaire, le brillant rideau disparaît avec ses reflets trompeurs ; il se lève sur la réalité crue, sur la scène vide des grèves sillonnées seulement de quelques chenaux miroitants, trouées encore çà et là de minces flaques brillantes.

Oui, la scène est vide, immensément. Et pourtant l’on écrirait un livre rien qu’à en décrire les aspects, à en exprimer la poésie ou la terreur. Paul Féval l’a tenté ce livre, il l’a brodé sur la trame héroïque d’un roman moyenâgeux. Il a dit les beautés des grèves, il en a dit aussi les angoisses et les épouvantes, les drames de la marée où l’on se noie, des « lises » où l’on s’enfonce, des brumes où l’on s’égare, affolé. L’imagination des romantiques s’est complu, peut-être outre mesure, dans ces peintures tragiques ; l’antithèse lui plaisait de la grosse cloche mise en branle pour guider le voyageur et ne servant, hélas ! qu’à lui sonner aux oreilles son propre glas, tandis qu’il s’abîme dans les flots ou dans les sables mouvants… l’enlisement ! « C’est le sépulcre qui s’est fait marée, dit Victor Hugo, et qui monte du fond de la terre vers un vivant ! » En une page saisissante, il a analysé minute par minute « cet épouvantable enterrement, long, infaillible, implacable, impossible à retarder ni à hâter, qui vous prend debout, libre, en pleine santé, qui vous tire par les pieds, qui, à chaque effort que vous tentez, à chaque clameur que vous poussez, vous entraîne un peu plus bas, qui a l’air de vous punir de votre résistance par un redoublement d’étreinte, qui fait rentrer lentement l’homme dans la terre en lui laissant tout le temps de regarder l’horizon, les arbres, les campagnes vertes, les fumées des villages dans la plaine, les voiles des navires sur la mer, les oiseaux qui volent et qui chantent, le soleil, le ciel… ».

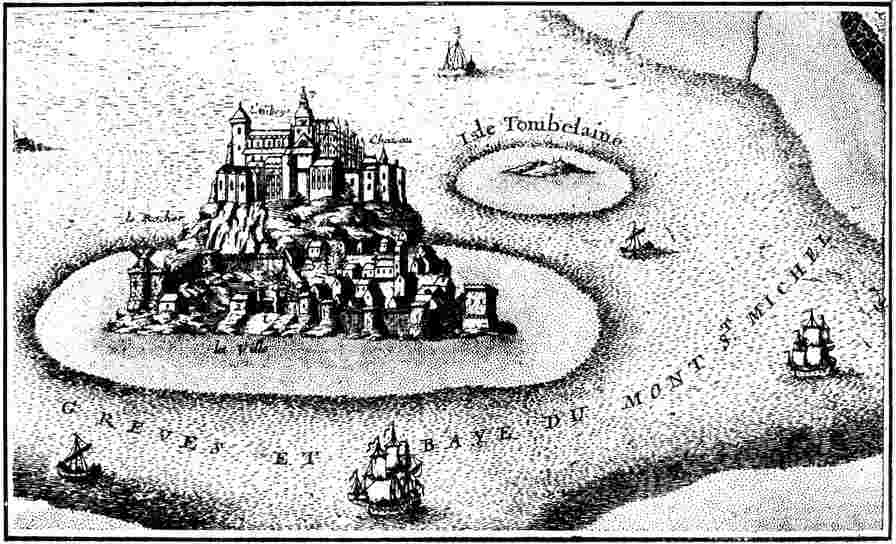

Le Mont-Saint-Michel en 1705, d’après N. de Fer.

voir l’image en grand

Mieux vaut évoquer la tranquille et radieuse beauté des jeux de lumière, le spectacle toujours renouvelé des saisons et des heures du jour. Goûtons la joie du grand soleil illuminant les grèves…, c’est un autre Sahara : des mirages décevants y naissent et y meurent dans l’éblouissement de l’atmosphère qui vibre sur le sable brûlant. Goûtons encore la mélancolie, la morne désolation des grèves fuyant sous l’écrasement d’un ciel de plomb : l’étendue pâle est sans mystère, elle s’enchâsse nette dans le cercle lointain des rivages… Et ces rivages eux-mêmes ! Tantôt ce n’est qu’une ombre chinoise, noire, bleue, violacée, qui se découpe à l’emporte-pièce au bas du ciel ou s’estompe vaguement dans l’imprécision de l’atmosphère ; tantôt, dans l’air lavé par un orage, on distingue les moindres traits de la campagne, le vert éclatant des prairies, l’ourlet clair de la plage et les maisons blanches des villages… Ou bien, une brusque tache de soleil détache en vigueur tel coin du tableau, Genêts, Saint-Jean-le-Thomas, Avranches sur sa colline, le Mont-Dol sur son « marais ». Regardons fuir dans le ciel les nuées en déroute qui promènent sur l’immensité des tangues la moire changeante de leurs ombres trouées de soleil. Écoutons les hurlements des vents fous qui balaient la grève, soulèvent le sable en trombes tourbillonnantes, le font courir avec un crépitement de grésil. Écoutons les cris rauques des oiseaux de mer qui s’abattent par milliers sur la baie asséchée, suivons des yeux non sans vertige le vol rapide des hirondelles et le vol majestueux des mouettes, dont les ailes blanches comme des ailes d’anges tournoient incessamment autour du vieux sanctuaire des grèves…

Oui, cette baie est un paysage unique. N’eût-elle que ses singularités natives, elle serait admirable. Qu’en dirons-nous donc alors que le génie humain est venu s’inscrire en traits immortels sur cette grande page blanche, au point qu’elle ne paraît plus qu’une toile de fond grandiose ? Une œuvre des hommes s’est dressée tellement sublime, sur l’œuvre de la nature que le joyau ferait oublier l’écrin si l’un ne rehaussait l’autre et ne semblait créé de toute éternité pour composer avec lui une harmonie parfaite, d’une suprême beauté.

Où que vous soyez dans la baie ou sur ses rives, quelle que soit l’heure, regardez : une apparition merveilleuse plane sur les grèves, une grande silhouette pyramidale qui semble s’alléger pour monter, qui jaillit du sable ou de l’eau, et s’affine et s’effile jusqu’à n’être plus qu’une fine flèche de cathédrale dans le ciel. Dans la clarté laiteuse du matin, elle ne sera qu’un fantôme bleuté transparent et irréel ; sur l’incendie des soleils couchants, elle posera un écran mauve, puis violet, puis noir ; dans la lumière pâle de la lune, elle se découpera toute baignée de blancheurs, parmi des noirs heurtés, plus sombres que la nuit, et son ombre s’aiguisera comme une traînée d’encre sur la nappe argentée des eaux ; si la ouate impalpable des brumes étend son voile sur la baie, elle flottera comme une condensation du brouillard dans le brouillard, et, d’autres fois, dans la limpidité de l’atmosphère elle se profilera si dure de relief et d’arrêtes qu’elle semblera percer le ciel…

C’est le Mont-Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer !